Recht, Technik, Markt und Ethik begründen nach Lawrence Lessig Regulierungsformen für Ressourcen, die vom Menschen gestaltet und genutzt werden (Lessig 1999: 88). Dabei ist Ethik sicherlich die grundlegendste und zumindest perspektivisch die durchsetzungsstärkste Regulierungsform. Kein Recht, keine Technik, kein Markt kann sich dauerhaft im Widerspruch zum dominierenden normativen Bewusstsein verhalten.

Die ethische Begründung für einen fairen Zugriff auf und die freie Nutzung von elementaren Ressourcen wie Wasser und Luft ist unabweisbar, da nicht nur die bloße Existenz eines jeden Menschen davon abhängt, sondern auch das, was seit Aristoteles in der Ethik das »gute Leben« heißt. Wenn etwas »unabweisbar« ist, ist es aber noch keine gesicherte Realität. Immer wieder werden grundlegende ethische Prinzipien und Menschenrechte abgeschwächt oder gar gänzlich ignoriert. Dafür gibt es viele Gründe. Einer der prominentesten ist wohl, dass für das, worüber alle Menschen freie Verfügung haben sollten, weil sie ohne das jeweilige Gut nicht leben können, private Besitz- oder Eigentumsansprüche reklamiert und durchgesetzt werden.

Dies hat Folgen, da Eigentümern das Recht eingeräumt und garantiert wird, andere vom Zugriff und von der Nutzung der Ressource auszuschließen. In modernen Gesellschaften gibt es zwar durchaus Einschränkungen der Rechte der Eigentümer, die durch das öffentliche Interesse begründet sind. Im deutschen Grundgesetz ist zum Beispiel das Prinzip der Sozialpflichtigkeit des Eigentums festgeschrieben (Art. 14, 2 GG). Diese Einschränkungen sind aber oft genug ihrerseits so eingeschränkt1, dass von einer Einlösung des ethischen Primats fairer Zugriffs- und Nutzungsrechte aller Menschen kaum mehr gesprochen werden kann. Das trifft sogar für elementare Ressourcen wie Luft oder Wasser zu. Und es trifft erst recht – und damit nähere ich mich meinem Thema – auf immaterielle Ressourcen zu, obgleich, paradox genug, gerade hier unbeschränkter Zugriff und freie Nutzung leichter zu erreichen wäre.

Trotzdem – und das mag als vorsichtige Bestätigung für die These gelten, dass ethische Prinzipien den längeren Atem haben – setzt sich immer stärker als Norm durch, dass die menschliche Existenz und Entwicklung nicht von der privaten Aneignung und von privaten exklusiven Rechtsansprüchen an das, was in diesem Buch Gemeingüter oder Commons genannt wird, gänzlich abhängig sein dürfen. Nach circa 40 Jahren der Auseinandersetzung mit den Commons besteht ein allgemeiner und zunehmend auch weltweiter Konsens darüber, dass der durch Nachhaltigkeit bestimmte Umgang mit natürlichen Ressourcen nicht nur deren nicht unbeschränkte, aber faire Nutzung für jedermann erlaubt, sondern auch die kommerzielle Verwertung, allerdings kaum länger unter exklusiven privaten Rechtsansprüchen. Für lange Zeit wurde es als paradox angesehen, Ökonomie und Ökologie für miteinander verträglich zu halten. Die Praxis hat das Paradox aufgelöst.

Im Folgenden will ich einige der grundlegenden Einsichten und Konzepte der allgemeinen, in der Regel bislang auf natürliche Ressourcen bezogenen Ökologie auf eine Wissensökologie übertragen.

Wissen ist das Wasser des Geistes

Ökologie der natürlichen und Ökologie der immateriellen Ressourcen scheinen zunächst im Widerspruch zueinander zu stehen. Die Nachhaltigkeit der ersteren, einschließlich der Verfügbarkeit für spätere Generationen, soll nicht zuletzt dadurch gesichert werden, dass sie vor Übernutzung geschützt werden und daher auch der Zugang zu ihnen zu begrenzen ist – es sei denn, ein gleichwertiger und allgemein akzeptierter Ersatz für den Verlust einer Ressource wird gefunden oder entwickelt.

Es gibt bislang keine allgemein anerkannte Definition von Wissensökologie (Kuhlen 2004b)2. Die umfassendste Bestimmung des Begriffs stammt von Knowledge Ecology International3: Danach soll sich Wissensökologie mit den sozialen Aspekten der Regeln für geistiges Eigentum beschäftigen, aber auch mit der Sicherung des Zugriffs auf Wissen, mit Informations- und Barrierefreiheit, mit neuen, auf Teilen von Wissen abzielenden Publikationsmodellen bis zum Verbraucherschutz und zur Regulierung der Telekommunikationsmärkte.

Wissensökologie kann für den Zweck dieses Artikels definiert werden als der nachhaltige Umgang mit Wissen und Information. Dafür muss »Nachhaltigkeit« erweitert oder gar anders bestimmt werden. Wissen verbraucht und erschöpft sich nicht im Gebrauch. Ganz im Gegenteil, je mehr es genutzt wird, desto mehr nutzt es vielen Leuten, und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus Wissen Innovationen, neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und dass neues Wissen aus existierendem entsteht.

Entscheidend ist aber, dass für die immaterielle Ressource »Wissen und Information« die gleiche ethische Begründung gilt wie für die materiellen Ressourcen, insofern sie zu den Gemeingütern (Commons) gerechnet werden können. So wie Wasser unabdingbar ist für die menschliche Existenz, so ist Wissen unabdingbar für die soziale und individuelle Entwicklung. Wissen ist sozusagen das Wasser des Geistes, zu Wasser äquivalent: Knowledge is the water of the mind.

Was richtig für Wasser ist, trifft auch für Wissen und Information zu: Sie sollen nicht Gegenstände privaten exklusiven Eigentums sein. Dies ist ein grundlegendes ethisches Postulat. Aber auch hier sieht die Realität anders aus: Wissen ist bis in die Gegenwart hinein immer wieder Gegenstand privater Aneignung gewesen. Dahinter standen das Konzept und der Anspruch auf private intellektuelle Eigentumsrechte.4 Allerdings beziehen sich die privaten Ansprüche weniger auf Wissen selber, sondern – wie ich im nächsten Abschnitt ausführen werde – auf den Zugriff und das Ausmaß der zugelassenen Nutzung. Die Realität der kommerziellen Informationsmärkte zeigt sehr deutlich, dass Menschen auf vielfältige Weise von Zugriff und Nutzung von Wissen ausgeschlossen werden. Die Eigenschaft von Wissen, im Gebrauch zwar nichtrivalisierend, aber durchaus ausschließbar zu sein,5 hat in der ökonomischen Gütertheorie dazu geführt, Wissen als »Allmendegut« bzw. als »Gemeinressource« (»common-pool resources«) einzuordnen und eben nicht als »öffentliches Gut«, das gewöhnlich als nichtrivalisierend und nichtausschließbar klassifiziert wird.

Diese Terminologie und Klassifizierung ist für die Entwicklung einer allgemeinen Commons-Theorie zwar nicht nutzlos, aber auch nicht ausreichend.6 Sie trägt der nicht zuletzt auf Elinor Ostrom zurückgehenden Unterscheidung zwischen »common-pool resources« und »commons« nur unzureichend Rechnung. Ich greife diese Unterscheidung im nächsten Absatz auf, wobei ich allerdings den von Ostrom und anderen Institutionalisten verwendeten Wissensbegriff leicht, aber folgenreich modifiziere. Die Herausforderung ist in Wirklichkeit ja nicht die Frage nach der Produktion von Wissen oder die Frage, wer Wissen besitzt oder kontrolliert – denn niemand kann Wissen besitzen, wenn es einmal öffentlich geworden ist. Die Herausforderung ist vielmehr, zu entscheiden, wer den Zugriff auf und die Nutzung von Wissen kontrolliert. Das ist nicht eine Frage von Wissen, sondern von Information.

Wissen als Gemeinressource und Wissen als Commons

Seit dem grundlegenden Band von Hess/Ostrom (2007) hat es sich durchgesetzt, Wissen als Commons zu begreifen. Nach Ostrom ist Wissen das Ensemble der intellektuellen Aktivitäten, die in einer medialen Form öffentlich zugänglich gemacht worden sind. Es ist damit Teil des gemeinsamen menschlichen Erbes und somit eine Common-Pool-Ressource (eine Gemeinressource), und zwar eine besonders prominente und universale.

»Wissen«, so wie es meistens in der Literatur verwendet wird, »bezieht sich auf alle intelligible Ideen, Informationen und Daten, in welcher Form auch immer sie ausgedrückt oder erzeugt werden« (Ostrom/Hess 2007: 7). In unserem Verständnis – nicht aus terminologischen, sondern aus pragmatischen Gründen – ist Wissen in erster Linie ein kognitives, aber auch gleichermaßen sozial- und kulturabhängiges Konstrukt, ein allgemeiner Begriff für »Fakten, Ideen, Systeme oder Vorgehens-weisen« (um die Formulierung des U.S. Copyright Office zu verwenden)7.

Einmal in die Welt gesetzt, ist Wissen offen und frei nutzbar für jedermann und damit tatsächlich entsprechend der klassischen Güterklassifikation ein »öffentliches Gut« (»public good«). Denn sobald Wissen den »Kopf« seines Schöpfers verlassen hat, kann es nicht länger als ausschließlich privates Eigentum reklamiert werden. Das wird in dem berühmten Brief von Thomas Jefferson an Isaac McPherson (1813) so formuliert: »If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it […]. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature […].«8

Zweifellos sind mentale Strukturen nur wahrnehmbar und kommunizierbar, wenn sie in irgendeiner medialen Form repräsentiert sind. Die erstellte Repräsentation selber ist kein Wissen. Ein Buch ist streng genommen kein Wissensobjekt, sondern es enthält Wissen (und ist auch nur deshalb urheberrechtlich geschützt). Auch ein Musikstück ist kein Wissen, es mag aber eine Idee widerspiegeln, die dem Komponisten vorgeschwebt hat.

Aus informationswissenschaftlicher Sicht sollte daher der Ausdruck »Wissensobjekte« vermieden und von »Informationsobjekten« gesprochen werden, um Objekte zu bezeichnen, die aus Wissen entstanden, medial repräsentiert und so kommuni-zierbar geworden sind. Bücher, Musikstücke, Statuen, Bilder, Filme sind Informationsobjekte, die auf den kommerziellen Informationsmärkten gehandelt, aber auch in offenen Umgebungen frei zugänglich und nutzbar gemacht werden können.

Diese Unterscheidung hat mit Blick auf die Ausschließbarkeit und die Eigentumsansprüche Konsequenzen. Das fundamentale und auch vom Urheberrecht nicht angezweifelte Recht der freien Nutzung von Wissen ist folgenlos, wenn der Zugriff auf das repräsentierte Wissen nicht ermöglicht wird. In der Realität hängt der Zugriff auf Wissen, und erst recht das Ausmaß der Nutzung, einerseits von den (methodischen und technologischen) Formen ab, durch die Wissen wahrnehmbar gemacht worden ist, und andererseits von den erfolgreich geltend gemachten Rechtsansprüchen an die jeweilige mediale Repräsentation der Informationsobjekte.

Statt nun auf dieser für manche etwas spitzfindig anmutenden Unterscheidung von Wissen und Information bzw. Wissens- und Informationsobjekten zubeharren9, verwenden wir im Folgenden die Abkürzung »W&I« und zuweilen auch »Wissen« als Oberbegriff für beides. Dabei bezieht sich »Wissen« primär auf die Gemeinressource selbst, während »Wissen als Commons« die konkreten Institutionalisierungsformen für zugreifbare und nutzbare Informationen beschreibt.

Wie können Rechte am »Wissen als Commons« durchgesetzt werden?

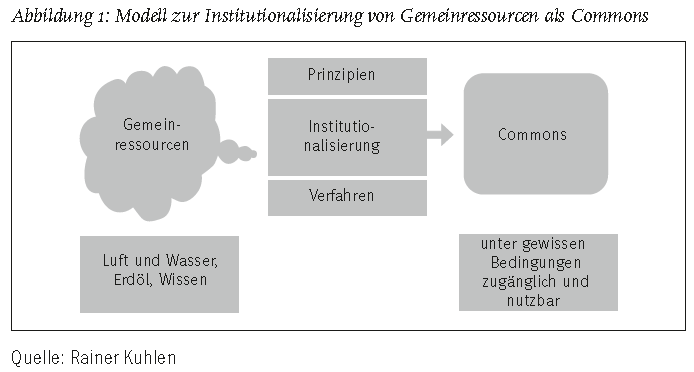

Jede Gesellschaft hat für sich als Ganze oder auch nur in Teilbereichen Formen entwickelt, wie Gemeinressourcen zugreifbar und genutzt, aber auch wie sie vor Übernutzung und vor der Verletzung der Rechte Betroffener (Personen, Gruppen oder Organisationen) geschützt werden können. In der Institutionenökonomie bedeutet das, dass Gemeinressourcen nur dann zu Commons werden können, wenn die davon betroffenen Akteure ein gemeinsames Werteverständnis haben und sich auf Regeln geeinigt haben.

Abbildung 1 zeigt, stark vereinfacht, die allgemeine Struktur zur Institutionalisierung von Wissen als Commons.

Die konkreten Institutionalisierungsformen, die jeweils geltenden Prinzipien und Verfahren sind in hohem Maße kulturabhängig und interessengeleitet. Sie sind aber auch abhängig von den technologischen Rahmenbedingungen für Produktion, Aufbereitung, Verteilung und Nutzung von W&I. Sicherlich sind die Beziehungen zwischen den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) einerseits sowie den Werten, Prinzipien und Normen und den Kommunikations-formen, Regeln, Gesetzen und Vertragsformen andererseits nicht deterministisch, sondern eher bidirektional: Technologie beeinflusst moralische Einstellungen, aber diese – zusammen mit anderen Faktoren wie politischer Wille und ökonomisches Interesse – steuern auch die Wahl aus den verfügbaren Technologien.[aber diese – zusammen mit anderen Faktoren wie politischer Wille und ökonomisches Interesse – steuern auch die Wahl aus den verfügbaren Technologien.10 So kann Technologie (zum Beispiel Software) zum Einsatz von Digital Rights Management zum Schutz kommerzieller Marktinteressen genutzt werden, aber auch zum Aufbau von offenen P2P-Projekten zum freien Teilen von W&I.

Wie auch immer, die technologischen Rahmenbedingungen mit Blick auf W&I sind niemals stabil. Produktion, Verteilung und Nutzung von W&I waren zu einer Zeit, als Wissen durch das Schreiben auf Pergament als Informationsobjekt sichtbar gemacht wurde, gänzlich andere als jene, die sich durch Gutenbergs Entwicklung des Drucks mit beweglichen Buchstaben ergeben haben. Und heute, in den elektronischen Umgebungen des Internets, sind sie wiederum gänzlich verschieden. Technologische Veränderungen vollziehen sich aber nicht nur durch große Paradigmenwechsel, sondern auch allmählich in »kleineren« Schritten. So hat zum Beispiel die nichtlineare Wissensorganisation durch Hypertextmethodologie oder die breite Verfügbarkeit multimedialer Repräsentationsformen weitreichenden Einfluss auf die zur Anwendung kommenden Institutionalisierungsverfahren. Das gilt für die zugrunde zu legenden Prinzipien und Werte wie für die Prozeduren und Regeln gleichermaßen. Technologische Rahmenbedingungen haben also Regulierungskonsequenzen. Sie beeinflussen, wer wofür Eigentumsrechte reklamiert und wer von diesen Eigentümern welche Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten erhält. Sie bestimmen Strategien der Verknappung oder der Offenheit. Und sie sind nicht immer eindeutig. Von einem ethischen, aus einem gemeinschaftlichen Ansatz begründeten Standpunkt können Institutionalisierungsformen als angemessen angesehen werden, wenn sie den in Abbildung 1 angedeuteten Prinzipien wie Offenheit, Inklusivität, Nachhaltigkeit etc. folgen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die über die gegenwärtigen Technologien erschließbaren Potentiale dadurch eher abgerufen werden können. Aber diese Präferenz muss nicht gänzlich in Widerspruch zu kommerziellen Verwertungsformen stehen, zumal selbst für diese, inklusive des Beharrens auf exklusiven Eigentumsansprüchen, ethische Argumente in Anspruch genommen werden, zum Beispiel dass, utilitaristisch gedacht, die Überführung von Wissen in marktfähige Informationsprodukte letztlich im weiteren öffentlichen Interesse liegt. Das kann hier weder weiter ausgeführt noch systematisch kritisiert werden.

Gegenwärtig sind wir noch weit davon entfernt, eine Kompatibilität zwischen offenen und verknappenden Institutionalisierungsformen von W&I theoretisch schlüssig darlegen, geschweige denn umfassend belegen zu können. In der Realität erleben wir weltweit eher eine sich erheblich zuspitzende Kontroverse zwischen offenen und freien sowie proprietären und verknappenden Institutionalisierungsformen. Dies wird insbesondere in den Auseinandersetzungen darüber deutlich, was verschiedene Seiten unter einem starken Urheberrecht verstehen. Ist es eines, das die kommerziellen Verwertungsansprüche stärkt, oder eines, das den Charakter von Wissen als Commons schützt?

Das klassische, über den Markt praktizierte Verwertungsmodell von W&I hat, vor allem mit Blick auf Bildung und Wissenschaft, im Zusammenspiel der Auto 10 So kann Technologie (zum Beispiel Software) zum Einsatz von Digital Rights Management zum Schutz kommerzieller Marktinteressen genutzt werden, aber auch zum Aufbau von offenen P2P-Projekten zum freien Teilen von W&I.

Wie auch immer, die technologischen Rahmenbedingungen mit Blick auf W&I sind niemals stabil. Produktion, Verteilung und Nutzung von W&I waren zu einer Zeit, als Wissen durch das Schreiben auf Pergament als Informationsobjekt sichtbar gemacht wurde, gänzlich andere als jene, die sich durch Gutenbergs Entwicklung des Drucks mit beweglichen Buchstaben ergeben haben. Und heute, in den elektronischen Umgebungen des Internets, sind sie wiederum gänzlich verschieden. Technologische Veränderungen vollziehen sich aber nicht nur durch große Paradigmenwechsel, sondern auch allmählich in »kleineren« Schritten. So hat zum Beispiel die nichtlineare Wissensorganisation durch Hypertextmethodologie oder die breite Verfügbarkeit multimedialer Repräsentationsformen weitreichenden Einfluss auf die zur Anwendung kommenden Institutionalisierungsverfahren. Das gilt für die zugrunde zu legenden Prinzipien und Werte wie für die Prozeduren und Regeln gleichermaßen. Technologische Rahmenbedingungen haben also Regulierungskonsequenzen. Sie beeinflussen, wer wofür Eigentumsrechte reklamiert und wer von diesen Eigentümern welche Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten erhält. Sie bestimmen Strategien der Verknappung oder der Offenheit. Und sie sind nicht immer eindeutig. Von einem ethischen, aus einem gemeinschaftlichen Ansatz begründeten Standpunkt können Institutionalisierungsformen als angemessen angesehen werden, wenn sie den in Abbildung 1 angedeuteten Prinzipien wie Offenheit, Inklusivität, Nachhaltigkeit etc. folgen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die über die gegenwärtigen Technologien erschließbaren Potentiale dadurch eher abgerufen werden können. Aber diese Präferenz muss nicht gänzlich in Widerspruch zu kommerziellen Verwertungsformen stehen, zumal selbst für diese, inklusive des Beharrens auf exklusiven Eigentumsansprüchen, ethische Argumente in Anspruch genommen werden, zum Beispiel dass, utilitaristisch gedacht, die Überführung von Wissen in marktfähige Informationsprodukte letztlich im weiteren öffentlichen Interesse liegt. Das kann hier weder weiter ausgeführt noch systematisch kritisiert werden.

Gegenwärtig sind wir noch weit davon entfernt, eine Kompatibilität zwischen offenen und verknappenden Institutionalisierungsformen von W&I theoretisch schlüssig darlegen, geschweige denn umfassend belegen zu können. In der Realität erleben wir weltweit eher eine sich erheblich zuspitzende Kontroverse zwischen offenen und freien sowie proprietären und verknappenden Institutionalisierungsformen. Dies wird insbesondere in den Auseinandersetzungen darüber deutlich, was verschiedene Seiten unter einem starken Urheberrecht verstehen. Ist es eines, das die kommerziellen Verwertungsansprüche stärkt, oder eines, das den Charakter von Wissen als Commons schützt?

Das klassische, über den Markt praktizierte Verwertungsmodell von W&I hat, vor allem mit Blick auf Bildung und Wissenschaft, im Zusammenspiel der Auto ren, Verlage und Bibliotheken lange zufriedenstellend funktioniert: Wissen wird von Menschen produziert, deren Erwartungen, über Publikationen bekannt und anerkannt zu werden, von der Informationsindustrie über eine Vielzahl von Informationsprodukten und -dienstleistungen entsprochen wurde. Diese wiederum wurden denjenigen, die nicht die Mittel aufbringen konnten oder wollten, diese Produkte auf den Märkten zu erwerben, über Bibliotheken, Museen, Archive oder öffentlich finanzierte und betriebene Online-Datenbanken weitgehend kostenlos zugänglich gemacht.

Die derzeit stattfindende tendenziell vollständige Digitalisierung aller Vorgänge für Produktion, Aufbereitung, Zugänglichmachung und Nutzung von W&I sollte an sich das Potential zur freien Nutzung befördern und zugleich die Aussicht auf kommerziellen Erfolg nicht schmälern. Aber auf fast schon paradoxe Weise hat der Digitalisierungsprozess eher zur Unzufriedenheit aller Akteure geführt. Ich beziehe dies, wie auch die folgenden Ausführungen insgesamt, in erster Linie auf die Bereiche Bildung und Wissenschaft, aber die Argumente gelten in der Regel auch für die weiteren Kulturbereiche:

Autorinnen und Autoren sehen sich in ihrer informationellen Autonomie durch Ansprüche der kommerziellen Verwerter eingeschränkt. Sie erhalten in ihrer doppelten Eigenschaft als Nutzer nicht mehr im ausreichenden Ausmaß Zugriff auf die Informationsprodukte, die sie für das Schaffen neuen Wissens brauchen, zumindest nicht mehr zu für sie akzeptablen Bedingungen und Preisen.

Verlage sehen ihre traditionellen Geschäftsmodelle und Vergütungsansprüche durch die technisch gegebenen Möglichkeiten Dritter, sie relativ leicht außer Kraft zu setzen, bedroht. Sie sehen sich zudem durch entstehende alternative Publikationsmodelle, vor allem im Open-Access-Paradigma, aber auch durch direkte Autorenpublikationsforen wie bei Amazon, aus den Märkten gedrängt.

Die Budgets der Mittlerinstitutionen wie Bibliotheken können mit den drastisch angestiegenen Kosten für die Informationsprodukte nicht mithalten. Zudem werden sie ebenso drastisch durch Urheberrechtsregelungen, die die kommerzielle Verwertung begünstigen, in ihren Vermittlungsleistungen eingeschränkt. Wie oft in der Wissenschafts-, aber auch der Sozial- und Politikgeschichte ist das, was mit Kant eine »Kopernikanische Wende« genannt wird, eine überraschende Lösung, um aus den Aporien der Gegenwart herauszukommen. Welches sind diese?

Die Balance zwischen den Interessen der Autoren, Verwerter und Nutzer existiert nicht mehr. W&I wird in erster Linie als Gegenstand kommerzieller Verwertung gesehen, geschützt durch die sich stets verschärfende Urheberrechtsgesetzgebung der letzten 30 Jahre.

Vor allem in den Bereichen Bildung und Wissenschaft ist ein deutliches Markt-versagen erkennbar. Die Nutzungsbedingungen (nicht zuletzt die Kosten) der kommerziellen Anbieter sind den Potentialen elektronischer Medien nicht angemessen. Diese Medien werden zudem nicht ausreichend zur Erzeugung innovativer Informationsprodukte genutzt. Es baut sich zunehmend Widerstand gegen die bisherige Praxis der vertraglich abgesicherten vollständigen Übertragung der den Autoren zustehenden Verwertungsrechte in exklusive Nutzungsrechte der Verleger auf.

Die Öffentlichkeit akzeptiert immer weniger, dass das mit öffentlichen Mitteln produzierte Wissen zum Beispiel an öffentlichen Universitäten in der Regel kostenlos an die Verlage abgegeben wird und dass dann für die entstehenden Produkte – von eben diesen Universitäten – hohe Nutzungsgebühren zu entrichten sind. Das dem Urheberrecht zugrunde liegende Konzept des singulären Autors und des geschlossenen Werks steht im Widerspruch zur zunehmenden Praxis des kollaborativen Erstellens von Wissen und zur Entwicklung von offenen Informationsprodukten.

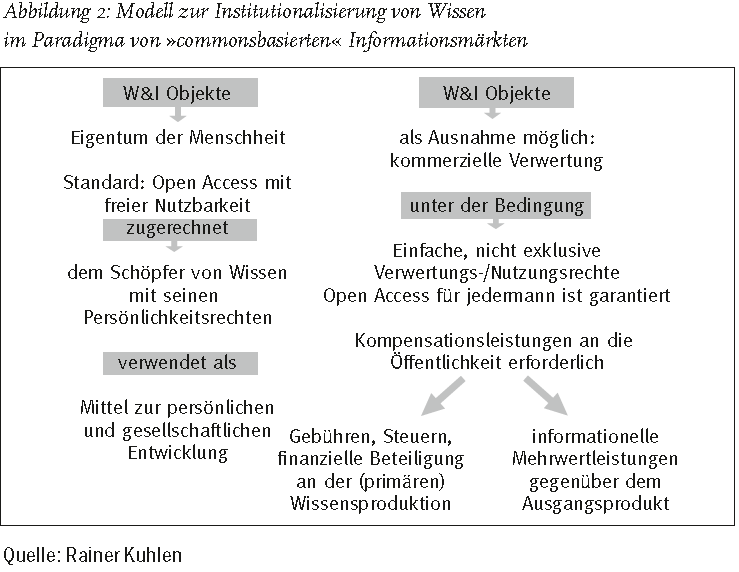

Angesichts dieser Situation kann die Kopernikanische Wende nur bedeuten, dass das jetzige Primat der kommerziellen Verwertung für die Institutionalisierung von W&I vom Kopf auf die Füße gestellt wird: Der freie Zugriff und die freie Nutzung sollen die Regel sein und die kommerzielle Verwertung die Ausnahme, die zudem nur durch Kompensationsleistungen an die Öffentlichkeit bzw. an die Wissensproduzenten zu rechtfertigen ist. Dies trägt dem Charakter von Wissen als Commons Rechnung. Auch in diesem Modell (Abbildung 2) ist also kommerzielle Verwertung möglich. So paradox das heute noch klingen mag: die Kompatibilität zwischen Wissensökonomie und Wissensökologie ist das zukünftige Handlungsmuster auf offenen und proprietären Informationsmärkten. Allerdings ist dies bislang nur Programm. Die Wissensökologie wird sich der Herausforderung stellen müssen, die Ausführungsformen dafür zu entwickeln.

Literatur

- Hess, Charlotte/Ostrom, Elinor (Hg.) (2007): Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice, Cambridge/London.

- Kuhlen, Rainer (2004a): »Information«, in: Kuhlen, Rainer/Seeger, Thomas/Strauch, Dietmar (Hg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis, 5. Auflage, S. 3-20, online unter: http://bit.ly/oX1up0 (Zugriff am 13.02.2012).

- Kuhlen, Rainer (2004b): »Wissensökologie«, in: Kuhlen/Seeger/Strauch: Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, S. 105-113, online unter: http://bit.ly/nus2vn (Zugriff am 13.02.2012).

- Lessig, Lawrence (1999): Code and Other Laws of Cyberspace, New York.

- Ostrom, Elinor (1999): Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge.

- Beispiele sind die §§ 52a, 52b, 53, 53a des deutschen Urheberrechtsgesetzes. ↩

- Wir klammern hier das weit verbreitete Verständnis von Organisationen als »knowledge ecologies« aus. ↩

- Siehe unter: http://keionline.org/node/15 (Zugriff am 01.12.2011). ↩

- Zur gegenwärtigen Entwicklung des sogenannten »intellektuellen Eigentums« vgl. den Beitrag von Beatriz Busaniche in diesem Buch (Anm. der Hg.). ↩

- Diese Begriffe werden im Beitrag von Silke Helfrich kurz erläutert (Anm. der Hg.). ↩

- Vgl. die Beiträge von Ugo Mattei und James Quilligan in diesem Buch (Anm. der Hg.). ↩

- Siehe unter: www.copyright.gov/help/faq/faq-general.html (Zugriff am 21.12.2011). ↩

- Thomas Jefferson to Isaac McPherson, Writings 13: 333-335, online unter: http:// press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html (Zugriff am 21.12.2011). ↩

- Zu dem pragmatischen Verständnis von Information, komprimiert in dem Aphorismus »Information ist Wissen in Aktion«, vgl. Kuhlen 2004a. Allerdings macht es durchaus Sinn, weiter von »Wissensökologie« zu sprechen, weil damit die gesamte Umgebung angesprochen wird, durch die ein nachhaltiger Umgang mit Wissen, über Informationsobjekte hinaus, möglich wird. ↩

- Siehe dazu ausführlicher Josh Tenenberg in diesem Buch (Anm. der Hg.). ↩